はじめに

本記事では、ここまで初級・中級で解説した内容の応用として、グラフや表の英語での分析の仕方を簡単に紹介します。これまでに比べて内容量が多いので頑張りましょう。

この記事は、基本的な内容を扱った初級と中級の記事のプラスアルファとしての内容です。まだ、初級と中級を読んでいない方はそちらを先に読むことをおすすめします。

→ データの活用に必要な英語表現(初級)

→ データの活用に必要な英語表現(中級)

(所要時間:10~15分)

単語の解説

データ分析をするための簡単な表現

初級と中級では表やグラフの種類や名称に関する単語・表現を紹介してきました。

しかし、まだ表やグラフから自分が読み取ったことをどのように英語で表現すればいいかが分かりませんよね?

ここから紹介する「英語での分析」は詳しく書けば書くほどハードルが高くなります。

そのため、ここでは中学生でもわかるレベルの簡単な表現のみを紹介していきます。

今回はここまで紹介したグラフや表をもとに、分析の観点を3つに分けて紹介します。

1.データや項目の大小を見る

①分析のポイント

この分析は、表・棒グラフ・円グラフなどからできます。

データや項目の大小を表現するもっとも簡単な方法は、中学生で習う「比較級・最上級」を使うことです。

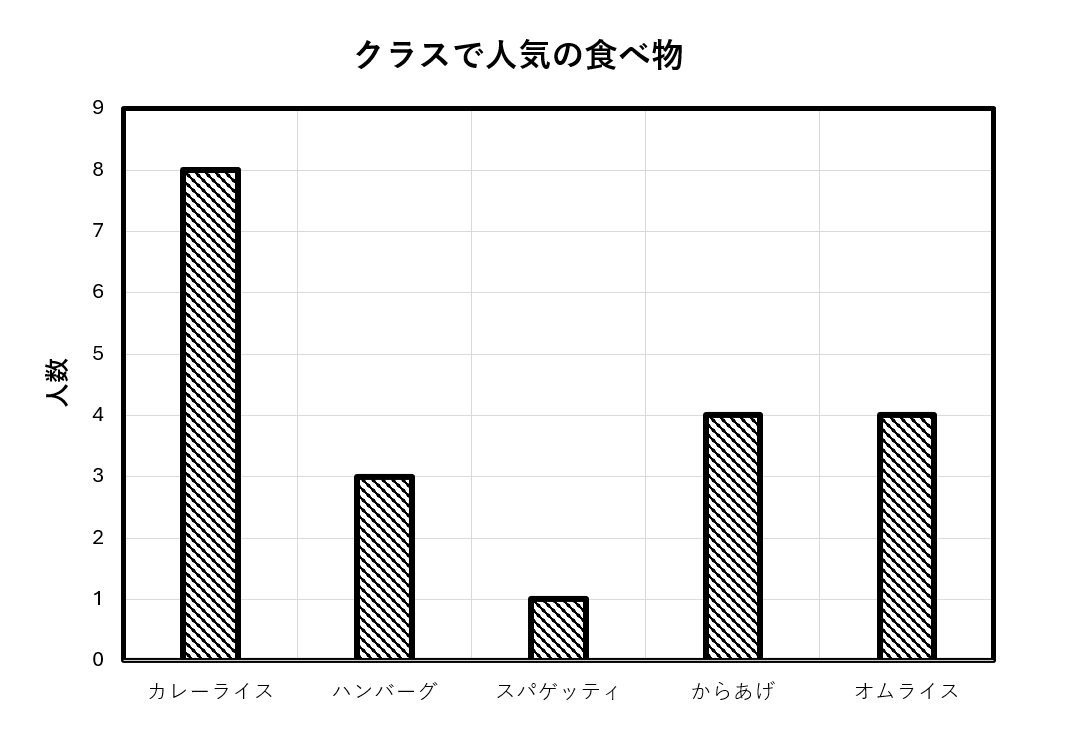

初級で例として使った棒グラフについて「比較級・最上級」を考えてみましょう。

②比較級を使ってデータの大小を表現!

比較級を使うことで「AはBより大きい(小さい)」などのように、二つ以上のデータを比べることができます。

- “ハンバーグ” is more popular than “スパゲッティ”.

(ハンバーグはスパゲッティよりも人気である) - “からあげ” is less popular than “カレーライス”.

(からあげはカレーライスよりも人気がない) - “カレーライス” was chosen by 8 students, 4 more than those who chose “からあげ”.

(カレーライスは8人の学生に選ばれ、からあげを選んだ学生よりも4人多い)

③最上級を使ってデータの大小を表現!

最上級は「Aが全体の中でもっとも大きい(小さい)」などということを表現できます。

- The most popular food in the class is “カレーライス” with 8 votes based on the survey.

(クラスでもっとも人気の食べ物はカレーライスで、調査によると8人の学生に選ばれた) - “スパゲッティ” is the least popular choice among these five foods, with only one vote.

(スパゲッティは5つの食べ物の中でもっとも人気のない食べ物で、1票しか得られなかった)

2.数値の時間的変化を見る

①分析のポイント

折れ線グラフ・横軸が時間を表す棒グラフ・時間的変化を見れる複数のグラフや表などでは、この分析をすることができます。

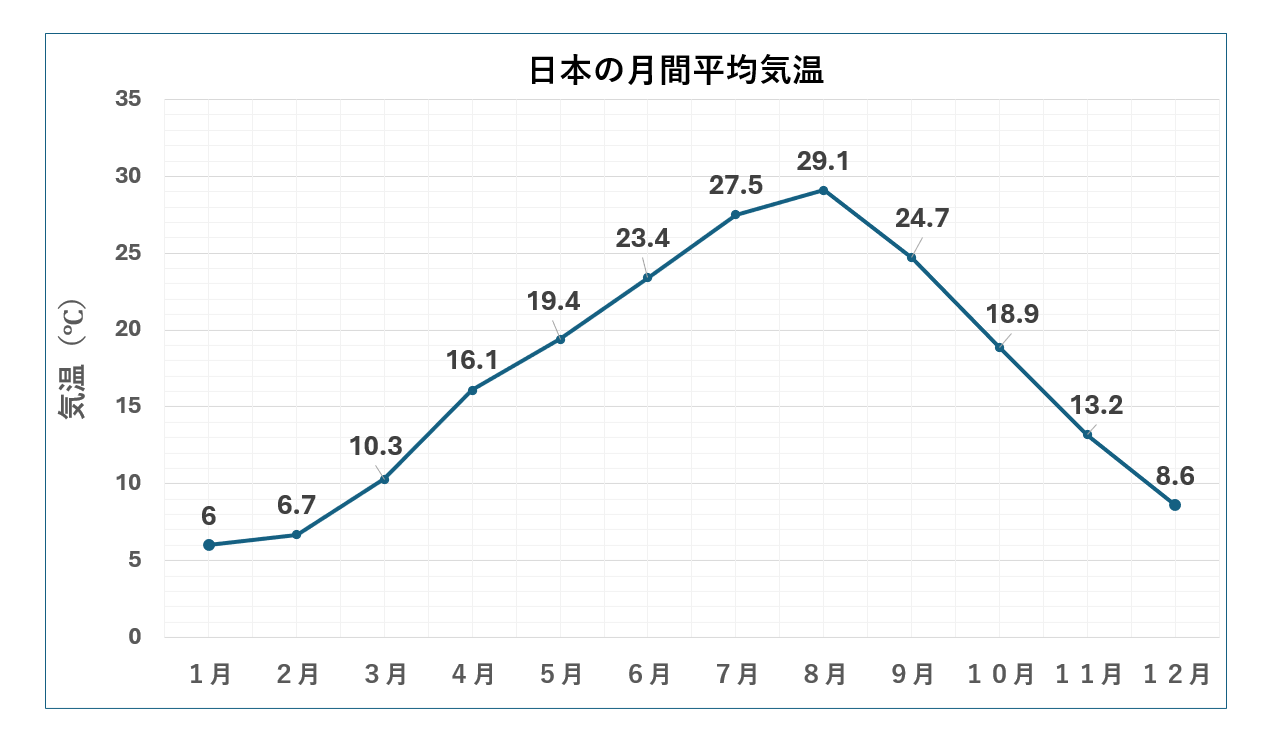

今度は初級で使った折れ線グラフを例に説明します。

下の折れ線グラフから読み取れるのは「気温の増減」と「増減のスピードや度合い」です。

この例での時間的変化は月ごとの変化です。

②例文で確認!

まずは、「気温の増減」と「増減のスピードや度合い」が分かるような例文を見てみましょう。

- From January to August, the temperature increases steadily, reaching a peak of 29.1°C.

(1月から8月に気温は安定して上昇し、29.1℃にピークに達した) - After August, the temperature starts to fall, dropping to 8.6°C by December.

(8月以降から気温は減少しはじめ、12月に8.6℃まで落ちる) - The average temperature in Japan starts low in January at 6°C and slowly rises each month until August.

(日本の平均気温は6℃の低い気温で始まり、ゆっくりと8月まで毎月増加する) - We can see the biggest decrease in temperature from September to October.

(9月から10月の間、もっとも大きい気温の減少を見ることができる) - The temperature rises rapidly between March and July.

(3月から4月に気温が急速に上昇する)

上の例文には少し難しいものも混ざっています。

この下で述べている単語・表現のみをそれぞれの例文でチェックしてみてください。

③この分析に必要な英語表現を紹介!

上の例で使われている表現やその他の関連表現をまとめます。

「増減」の表現:

| increase / decrease | 増加する/減少する |

| rise / fall | 上昇する/下降する |

| drop | 落ちる |

| reach a peak | ピークに達する |

| soar | 急上昇する |

| double / triple など | 2倍/3倍するなど |

「増減のスピードや度合い」の表現:

| steadily | 着実に、安定して |

| slowly | ゆっくりと |

| biggest (increase/decrease) | もっとも大きな(増加/減少) |

| rapidly | 急速に |

| gradually | だんだんと、徐々に |

| slightly | わずかに、少し |

| significantly | 著しく、大きく |

折れ線グラフ以外の例として記事の最後に棒グラフの場合の練習問題を載せました。

興味のある方は上の例文などを参考に英文を書いてみましょう。

3.データの散らばりや偏かたよりを見る

①分析のポイント

この分析はドットプロット・度数分布表・柱状グラフなどで行うことができます。

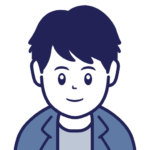

中級で使った下のグラフは、データの散らばりや偏りをよく表しているので、今回はこのドットプロットを例にして話します。

②例文で確認!

まず簡単な例文を見てみましょう。

- Most of the data points in this dot plot fall between 2 and 5 goals.

(このドットプロットのデータは主に2から5ゴールの間にある) - Matches with scores like 0, 8, 9, or 10 were unusual.

(0,9,8,10ゴールといった得点の試合は珍しいものであった) - This dot plot is shaped like a mountain.

(このドットプロットは山のような形をしている) - The shape of the plot is roughly symmetrical.

(このプロットの形はおおよそ左右対称である) - The scores are mostly centred around 2 to 5 goals, meaning that most matches had an average number of goals.

(得点は主に2~5ゴールの範囲に集中しており、ほとんどの試合で平均的なゴール数を得られていることを意味する)

③少し難しい例文を紹介!

次に、少し難しい例文を見てみましょう。

- The dots are clustered around the centre.

(ドットは中心に集中している) - The few dots far from the centre, like 0 and 10, show that very low or very high scores happened only occasionally.

(中心から離れた点、例えば0や10のような点は、非常に低い得点や非常に高い得点が時々しか発生しなかったことを示している) - This dot plot has a balanced shape, with the highest concentration of dots around 3 goals.

(このドットプロットはバランスの取れた形をしており、ドットのもっとも高い集中は3ゴールの周辺にある) - The range of scores is 0 to 10, but most matches stayed within the narrower range of 2 to 5 goals.

(スコアの範囲は0から10ですが、ほとんどの試合は2から5ゴールのより狭い範囲内に収まっている)

度数分布表と柱状グラフは中学生になってから深く学ぶため、ここではドットプロットを選びました。

しかし、ドットプロットと柱状グラフの分析の仕方には大きな違いはありません。

ドットプロットの横軸は「数値そのもの」であるのに対して、柱状グラフの横軸は「数値の範囲」を表します。

そのため、柱状グラフの分析では「範囲に注目して散らばり・偏りを見る」ことになります。

おまけ:算数の計器や文房具の紹介

1.小学校で使う計器・文房具を英語で

最後に、データを測定するときや作図などで使われる計器・文房具について紹介します。

算数で習うものには「定規」、「三角定規」、「分度器」、「コンパス」があります。

英語ではこれらを次のように言います。

| 日本語 | 英語 |

|---|---|

| 定規 | ruler もしくは rule |

| 三角定規 | triangle (ruler) もしくは set square |

| 分度器 | protractor |

| コンパス | compass |

2.計器・文房具の英単語の語源

ここで、上の表の単語の語源を紹介します。

それぞれのボックスをクリックしてください。

ここで言う「ruler」と「rule」はどちらも私たちが日常で言う「ルール、決まり」と同じ意味から来ています。

これらの単語の語源はラテン語の「regula(まっすぐな棒)」から来ており、この単語がそのまま「定規」という意味になりました。

また、「まっすぐな線を引く」という意味は「一つの決まった方針で支配・指揮する」という意味に変化しました。

そこから「rule」は、動詞では「支配・統治する」、名詞では「規則・ルール」という意味にもなりました。

三角定規のことを「triangle」と呼ぶのは、三角定規の形から想像が付くと思います。

では、「set square」とはどういう意味なのでしょうか?

この場合の「set square」が表しているのは「直角を設定する」という意味です。

三角定規は、普通の定規とは異なり「垂直な線」を引くことができることから来ています。

「square」は「正方形」という意味だけでなく、「直角な、垂直な」という意味もあることに注意しましょう。

「protraction」という単語はラテン語の「protrahere(引き延ばす、前に引く)」に由来します。

その後「protraction」からラテン語の「protractus(protrahere の過去分詞形)」をもとに、英語の「protract」という動詞が生まれ「延ばす、広げる」という意味になりました。

「protractor」は「視覚的に角度を広げて測定する道具」として「分度器」という意味になりました。

「compass」の語源は、俗ラテン語の「compassare(一定の歩幅で距離を測る)」から来ています。

この語源から「距離を測る、等間隔に分ける」という意味で「compass」と呼ばれるようになりました。

その形状が二本の人間の脚みたいであることからも語源が想像できるかもしれません。

羅針盤や方位磁針という意味での「compass」は、円を描くコンパスと形が似ていることから呼ばれるようになったと考えられています。

ちなみに、巻き尺は「tape measure」と言います。

練習問題

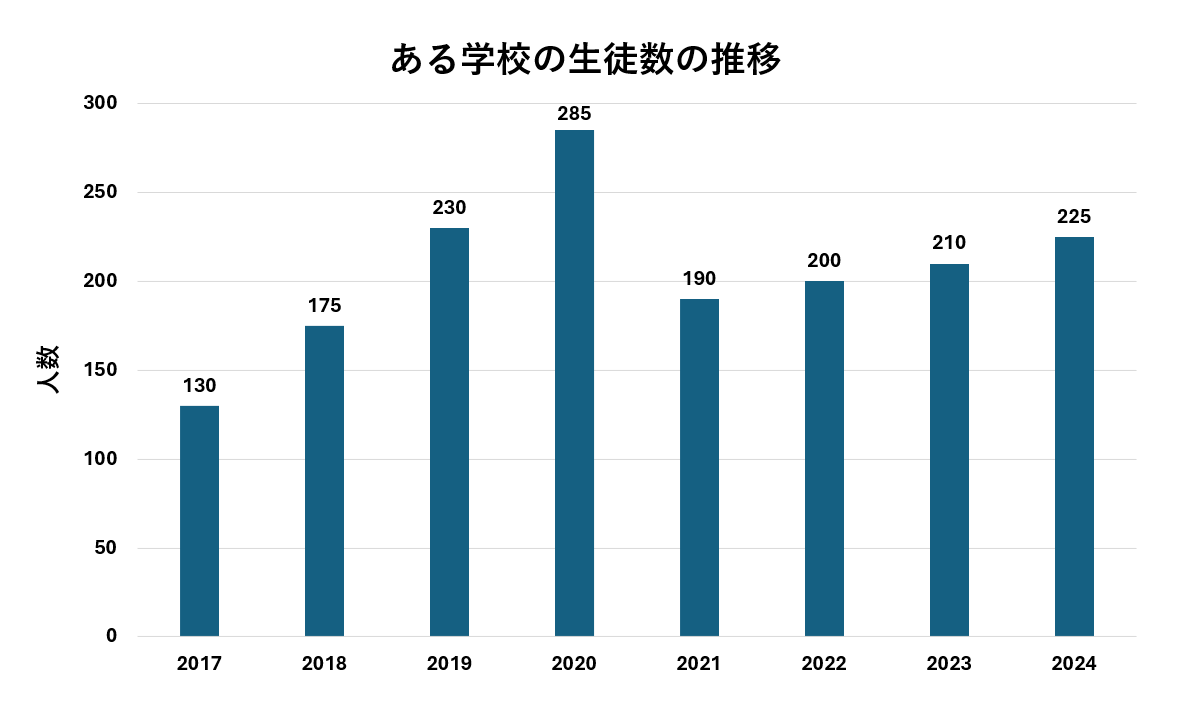

Analyse the following bar chart.

解答例

This bar chart shows the number of students at a school from 2017 to 2024.

The number of students increased rapidly each year until 2020, reaching 285 students.

In 2021, the number of students dropped to 190 and then gradually increased again, reaching 225 in 2024.

和訳:次の棒グラフについて分析しなさい。

この棒グラフは2017年から2024年までのある学校の学生数を表している。

2020年まで学生数は急速に上昇し、285人まで到達した。

2021年に学生数が190人まで落ちた後、だんだんと225人に2024年まで増加した。

(*過去形を使うことに注意しましょう)

最後に

いかがでしたか?

ここで扱った分析の仕方は、高校生以降でも勉強するような重要な内容です。今後のためにもこの内容が少しでも役に立つと嬉しいです。

これで、小学校の算数の英語表現はすべて解説し終わりました。ここまでの記事を読んでいただきありがとうございました。

次は中学数学の内容に入っていきます。全体のスタイルも大きく変わり、本格的に「数学×英語」の形にしていきます。

コメント