はじめに

データを活用する能力は、これから数学を勉強し続ける人もそうでない人も現代社会で生きていくためにとても必要です。また、分析したデータを他国の人々に伝えたり、逆に海外の情報を正しく読み取ることも現在では求めらます。そのためには、英語での表現を知り使えるようになる必要があります。

この記事では、小学校で習ったグラフや表などに関する表現や単語を紹介します。小学校算数の内容は理解している前提で話を進めるので、ここでは具体的なデータの活用方法については解説しません。

また、今回の記事は小学3・4年の内容を扱います。5・6年生の内容を読みたい方は中級に、データ分析のための英語表現を知りたい方は上級に、以下のリンクから進んでください。

→ データの活用に必要な英語表現(中級)

→ データの活用に必要な英語表現(上級)

(所要時間:10分)

単語・表現の一覧

| 単語・表現 | 意味 |

|---|---|

| table | 表 |

| total, sum | 合計 |

| bar graph, bar chart | 棒グラフ |

| maximum value | 最大値 |

| minimum value | 最小値 |

| two-way table | 二次元の表 |

| three-way table | 三次元の表 |

| row | 横の行 |

| column | 縦の列 |

| line graph, line chart | 折れ線グラフ |

| vertical axis | 縦軸 |

| horizontal axis | 横軸 |

ここでは、上の単語以外に「最初に覚えるべき基本的な単語」を紹介します。

単語の解説

ここからの解説では、最初に基本的な単語を紹介し、その後は小学校で習った順番に沿って一つずつ説明していきます。

小学校の学習の順番については、文部科学省「小学校学習指導要領(平成29年告示)」(2024年10月編集時の最新版)を基準にしています。

今後、内容に変更や追加があった場合にはできる限り修正していきたいと思います。

データの活用に必要な基本的な単語を紹介!

1.基本の単語のリスト

最初に覚えるべき基本的な単語を下の表にまとめました。

| 単語 | 意味 |

|---|---|

| data | データ |

| value もしくは figure | 数値 |

| measured value | 測定値 |

| statistics | 統計、統計学 |

| research もしくは survey | 調査 |

| collection | 収集 |

| data collection | データ収集 |

| analysis | 分析 |

| measurement | 測定 |

| table | 表 |

| graph | グラフ |

| chart | チャート、図表 |

2.細かな意味や違いの解説

上の表の単語の意味や微妙な違いについて解説します。

- 「data」は基本的に「目に見える形で表せるすべての情報」のことを言います。しかし、「value/ figure」は「数字で表せるデータのみ」を表します。

例えば、学校が所有する生徒の名前や彼らの自宅の住所などは「data」ですが「value/ figure」ではありません。 - 「statistics」とは「調査をして収集したデータを分析することで性質や傾向などを調べること」を言います。

- 「graph」と「chart」はほぼ同じ場面で使われますが、一般的には「chart」の方が広い意味があり、グラフ以外の表や図も含まれます。

発音を気を付けるべき単語は「data」、「analysis」と「statistics」だと思います。

特に「data」の発音は人によって発音が違う場合があります。

また、「statistics」は少し発音が難しいので「stats」と省略される場合もあります。

Google翻訳や電子辞書などで発音を確認してみましょう。

3年生:表と棒グラフ

1.表の作成を確認

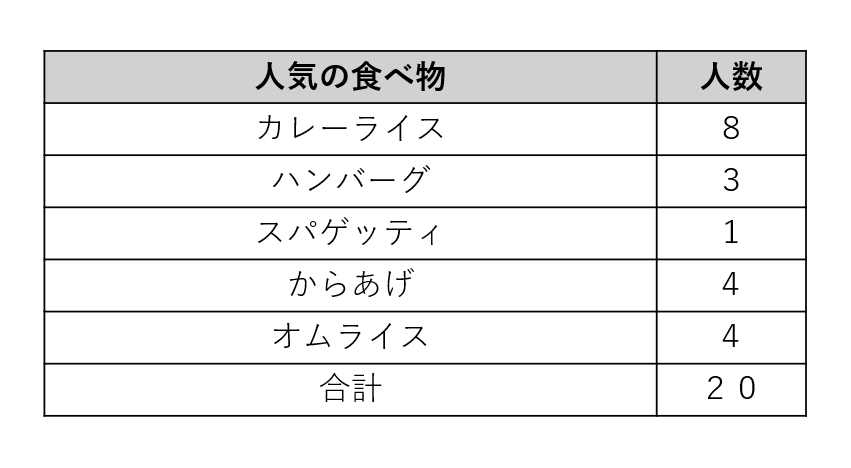

小学3年生では自分で集めた資料をもとに表を作るということを行ったと思います。

例えば、「20人のクラスの人気の食べ物」についての資料を集めるために、「カレーライス・ハンバーグ・スパゲッティ・からあげ・オムライスの中から一つを選んでもらう」ような調査をします。

この調査では選択肢(食べ物)は5種類しかないものとします。

そうすると、次のような表を作ることができます。

2.表の作成に必要な英単語

先ほども述べた通り、表は「table」と言います。

また、上の表のように「ものの数」を知らべる場合には一番下に合計を書くことが多いです。

これを英語では普通「total」または「sum」と表します。

「sum」は「第1章:加減乗除の英語表現(中級)」で説明した「和」という意味でしたね。

3.棒グラフに関する英単語

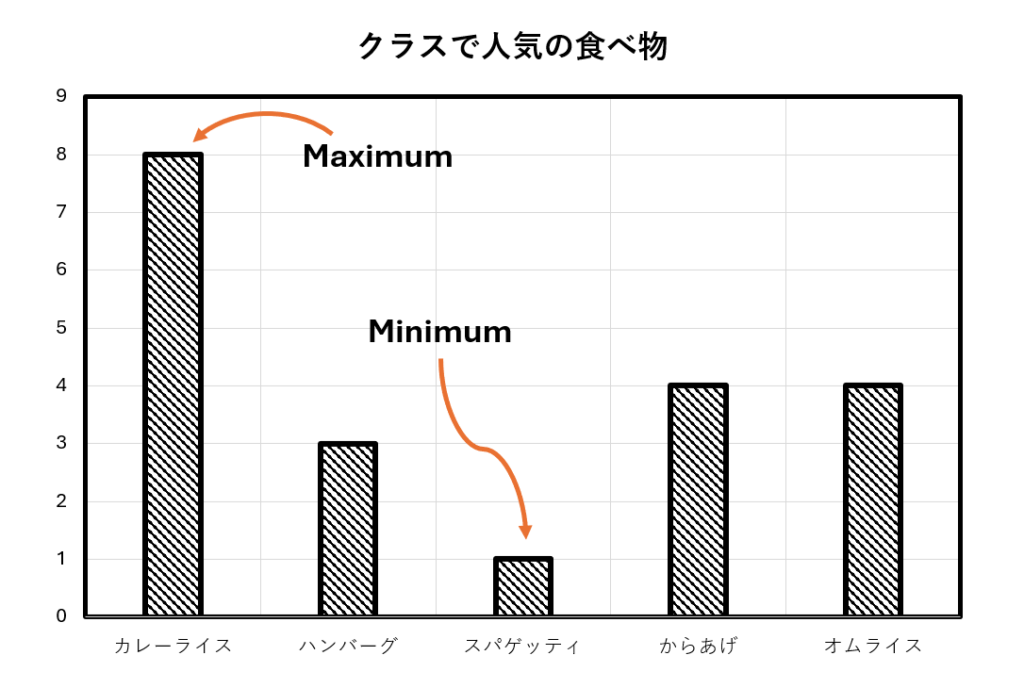

また、この学年では「棒グラフ」についても学習しました。

英語では「bar graph」もしくは「bar chart」と言います。

棒グラフの特徴は、表では読み取りずらい特徴を目で見て理解することができることです。

その特徴の一つとして「最大値・最小値」があります。

最大値は「maximum value」、最小値は「minimum value」と言います。

これは単に「maximum」と「minimum」と呼ばれる場合もあります。

さらに省略して「max.」と「min.」とする場合も多いです。

4.表を棒グラフに変えると…

上の1にある表と同じ結果を棒グラフにすると次のようになります。

「maximum」と「minimum」が視覚的に見やすくなったのがわかります。

棒グラフの学習の中で「目盛りの数」や「最小目盛り」について勉強します。

この目盛りのことを英語では「tick mark」と言い、例えば「最小目盛りを5cmで引く」ことは「draw tick marks every 5 cm」となります。

上で「tick mark」は目盛りを表すと紹介しましたが、なぜそのように呼ばれるのでしょうか?

英語にある程度触れている人なら、「tick」から想像するのは「時計の針が動く音(チクタク)」や「確認したときなどに付けるチェック(✓)」ではないでしょうか?

「tick」にはもともと「小さく一定の間隔で刻む音や印」という意味合いがあります。

これはまさに、定規やグラフの目盛りを表します。

ここから派生して「小さな印」という意味から「✓」も「tick」と呼ばれています。

4年生:二次元の表と折れ線グラフ

1.二次元の表の作成

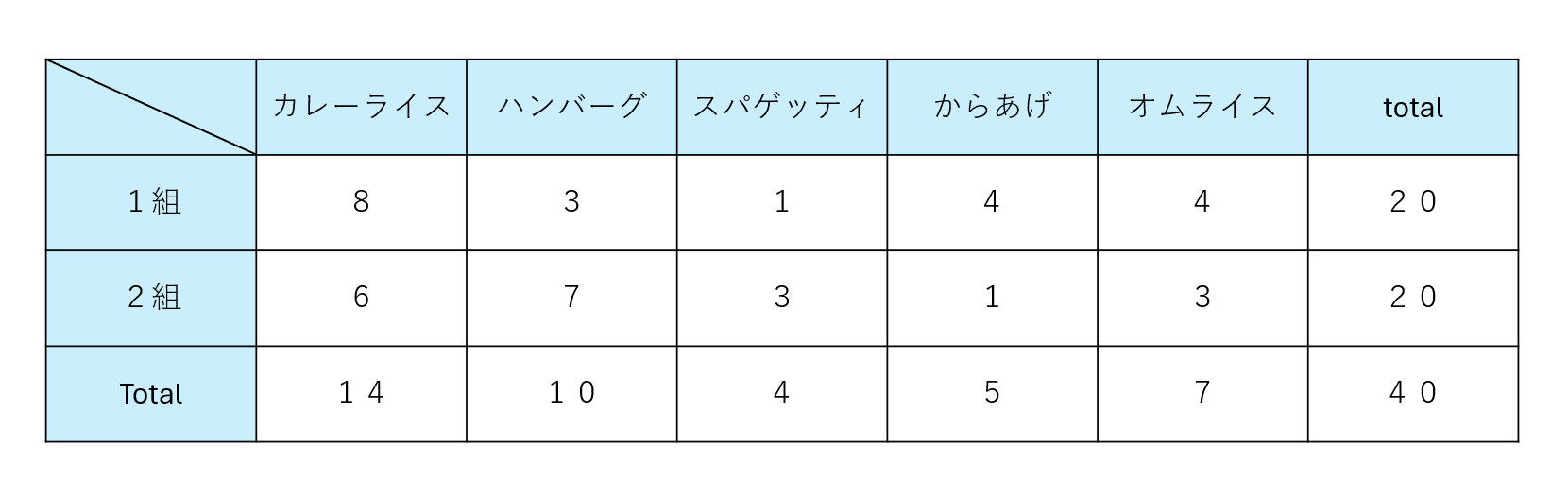

まず、小学4年生で習う「二次元の表」は2つの異なる観点からデータを分類する方法でした。

特に覚える必要はありませんが、二次元の表は英語で「two-way table」と呼ばれます。

同様に三次元の表なら「three-way table」となります。

下の例は、上で行った人気の食べ物についての調査を1組と2組で集計して表にしたものです。

(*上での結果は1組の結果だったとします)

2.二次元の表を英語で分析!

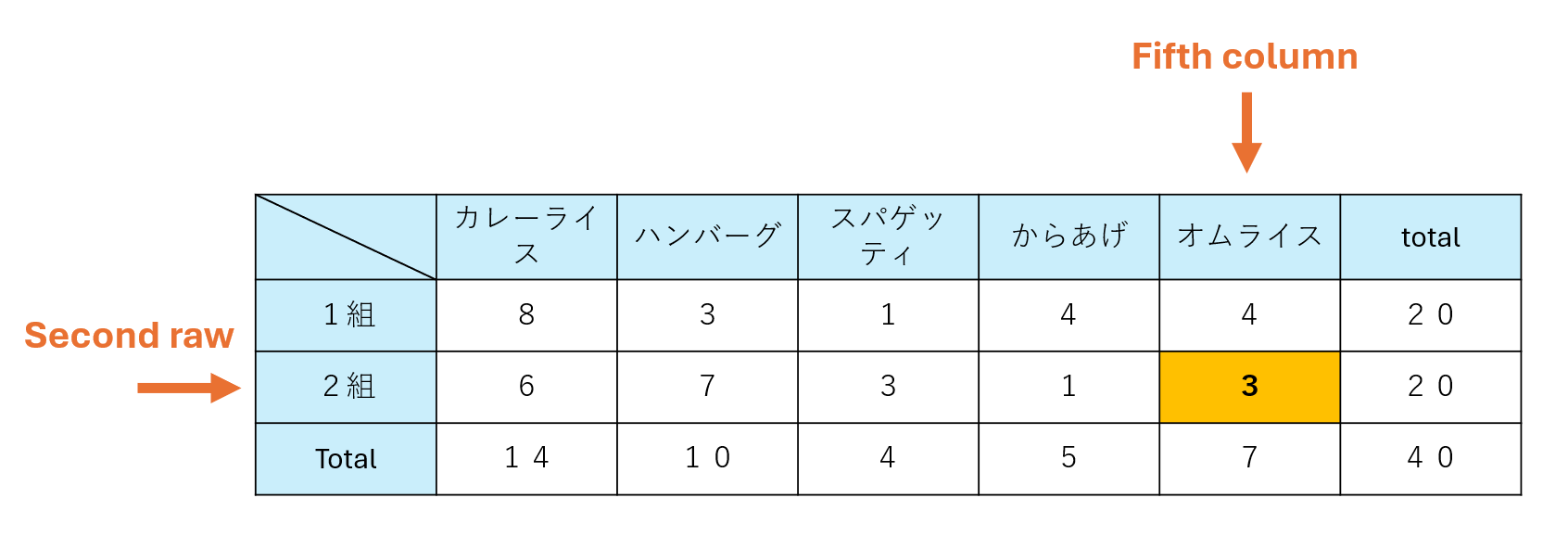

上のような二次元の表では、例えば「1組のハンバーグが好きな人数」というように「横と縦の項目を見比べる」必要があります。

このとき英語では「row」と「column」という単語が使われます。

「row」は「横の行」、「column」は「縦の列」を表します。

下の図のように、「2組でオムライスが好きな人数」を見るなら「see the second raw and the fifth column」と表現できます。

3.折れ線グラフ

まず、折れ線グラフとは「データが時間的変化の中でどのように変化するのかを見ることのできるグラフ」です。

これを英語では「line graph」もしくは「line chart」と呼ばれます。

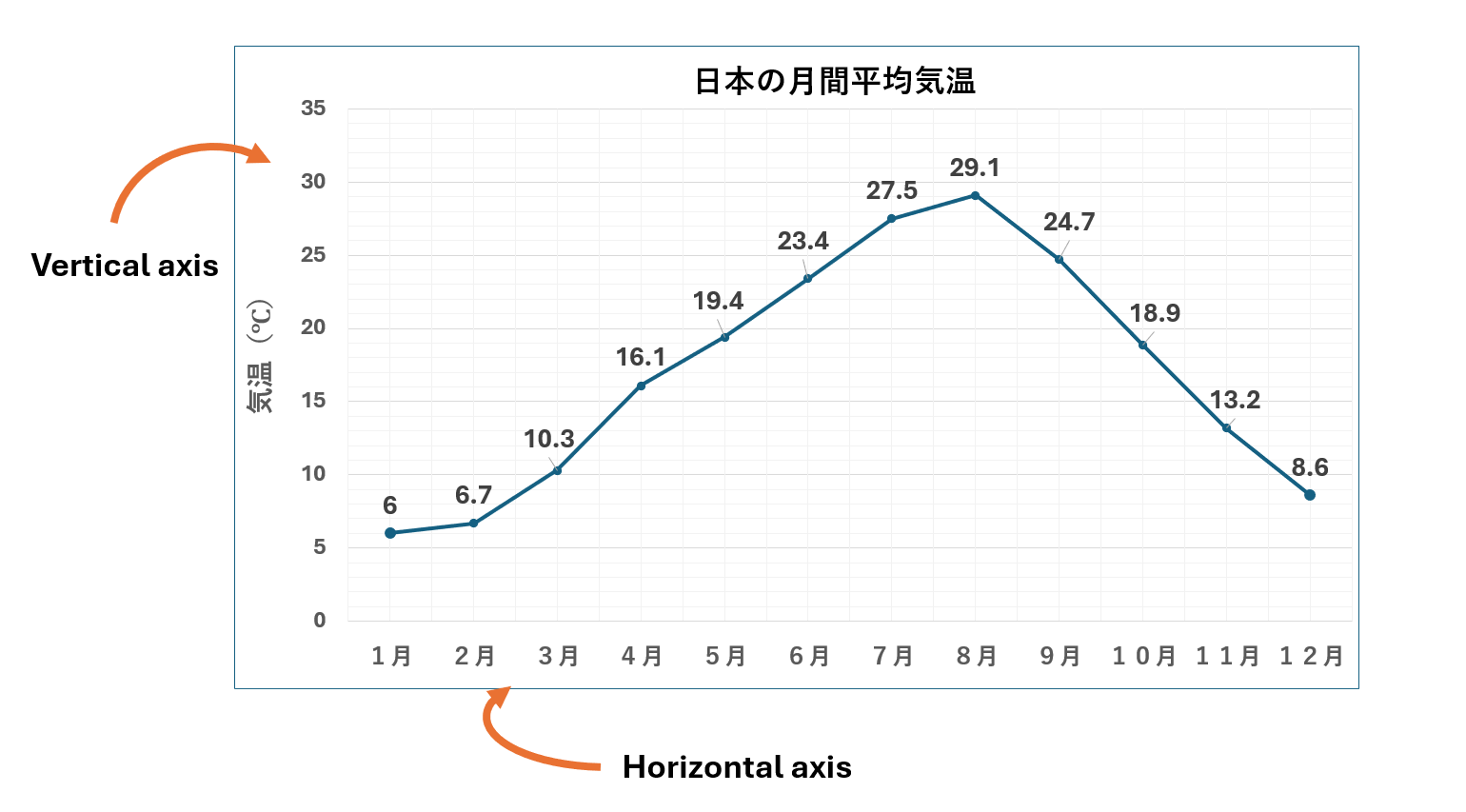

下の例は「2023年の日本の月間平均気温」を表した折れ線グラフです。

4.折れ線グラフの縦軸と横軸を英語で言うと…

上のグラフですでに示されているように、気温を表す縦軸は「vertical axis」、月を表す横軸は「horizontal axis」と言います。

前の記事でも紹介しましたが、「vertical」は鉛直、「horizontal」は水平、「axis」は軸を表します。

さらに、一般的に横軸には日時や曜日、月などのような「時系列データ」を表す場合が多いです。

「時系列データ」は「temporal data」や「time-series data」と言います。

また、上の図の「気温の時間的変化」は英語で「temporal change of temperature」や「change of temperature over time」と表現できます。

記事のまとめ

最初に覚えるべき基本的な単語

| 単語 | 意味 |

|---|---|

| data | データ |

| value もしくは figure | 数値 |

| measured value | 測定値 |

| statistics | 統計、統計学 |

| research もしくは survey | 調査 |

| collection | 収集 |

| data collection | データ収集 |

| analysis | 分析 |

| measurement | 測定 |

| table | 表 |

| graph | グラフ |

| chart | チャート、図表 |

記事内の単語

| 単語・表現 | 意味 |

|---|---|

| table | 表 |

| total, sum | 合計 |

| bar graph, bar chart | 棒グラフ |

| maximum value | 最大値 |

| minimum value | 最小値 |

| two-way table | 二次元の表 |

| three-way table | 三次元の表 |

| row | 横の行 |

| column | 縦の列 |

| line graph, line chart | 折れ線グラフ |

| vertical axis | 縦軸 |

| horizontal axis | 横軸 |

最後に

今回の記事の内容はいかがだったでしょうか?

小学校で習う「データの活用」は6年間かけて教えられるので、内容をほとんど覚えていなかったかもしれません。そのため、日本語での説明をすこし長く入れました。英単語についてはそこまで難しいものではなかったと思います。

次の中級の記事は5年生の内容から見ていきます。最後まで読んでいただきありがとうございました。

コメント